Vivo en una montaña.

Y cuando miro al frente, me encuentro con otra. Otras. Enormes y recurrentes que se enlazan como un solo cuerpo vivo. Como una sola montaña, llena de lomas siamesas, que comparten la historia de las erupciones, el choque de las rocas, el fuego y la gravedad que formaron las cordilleras colombianas por allá en la prehistoria.

La montaña que es mi vecina del frente, tiene variados tipos de verde. Verde claro y casi fosforescente de pasto recién podado. Verde amarilloso después de que las vacas han comido por ocho días. Verde oscuro y ocre de pinos y eucaliptos sembrados. Y un verde especial, un verde tupido y enrulado, sin muchos matices cuando se observa de lejos, pero lleno de sombras y conexiones invisibles: es el verde del bosque nativo que alguna vez fue. Y en algunas esquinas, sigue siendo.

Llevo varias mañanas mirando hacia un punto en particular, uno que brilla como una estrella caída, una luciérnaga sola, un bombillo. El punto está sobre una de las montañas que forman parte de la composición, sin tener ningún detalle diferente a enmarcarse sin quererlo desde la ventana de la cocina. Es un punto que brilla sostenido por una cruz, un poste o quizá una torre de comunicaciones (de esas que me persiguen en mis días de trabajo).

En la noche, cuando la oscuridad cae en el campo con tan solo algunos contados postes de la luz, en la noche cuando la negrura se extiende como el pelaje de un oso, veo esa gota de luz sin muchas conexiones, perdida entre el bosque y los verdes ocultos.

Me gusta inventar que esa luz tiene un mensaje para mí. Que es un terrón de azúcar en la punta de la lengua de una diosa.

Cierro los ojos y siento como el dulce se disuelve en mi saliva.

***

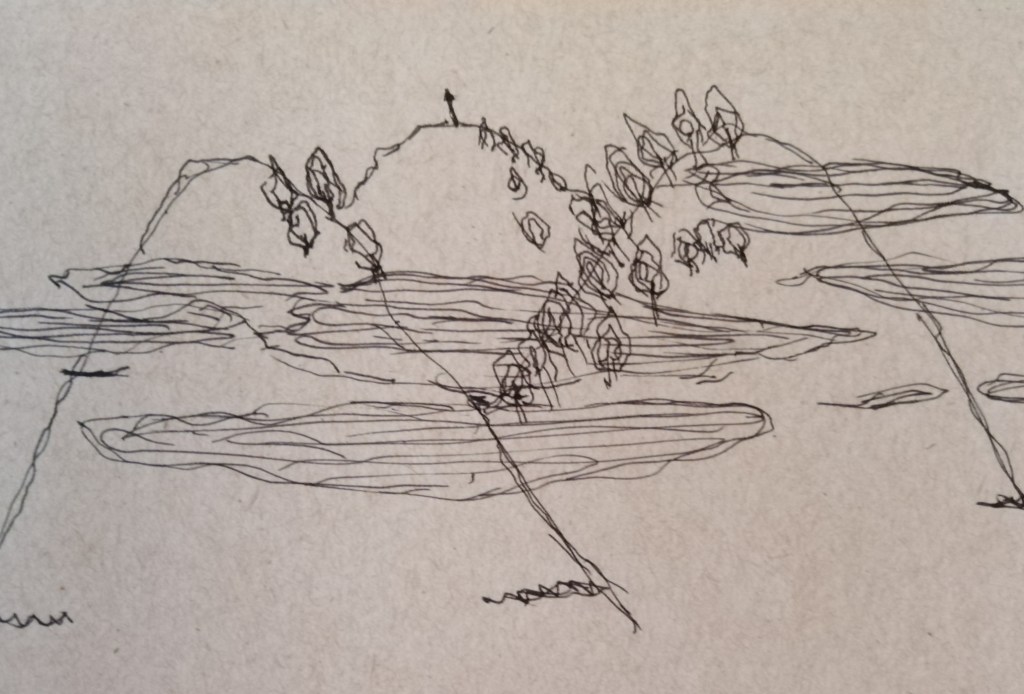

Hace algunas semanas hice el ejercicio de dibujar ese lugar de la montaña. Ese lugar preciso donde está mi farolito.

Fue mi primer intento, un dibujo de memoria, que trataba de resaltar los eucaliptos, pinos y demás especies sembradas que aparecen en la tierra, como gigantes en un cuento de jueces y abogados, sin razones ni contextos. En ese intento inicial, mi mirada de las montañas se parece a la idea de que son estructuras separadas entre sí y desconectadas del paisaje. Los únicos árboles que dibujé son altos e imponentes eucaliptos. En los demás espacios, la tierra está llena de nada. Las montañas se parecen al fondo de un dibujo infantil que, están ahí, para indicar que la casita está en el campo y que atrás hay un verde limón, como el color del pasto podado.

Después hice un segundo intento. Dibujé la montaña mirándola atentamente. Descubrí que los cultivos de pino y eucalipto eran mucho más grandes y extensos de lo que creí, que habían desplazado los frailejones que normalmente crecen a esa altura, igual que los potreros que llegan sin recato hasta la cumbre. Revisé con nostalgia el bosque nativo, ese que se parece más a los crespos tupidos de una mujer afro, el bosque que no asoma los troncos, como los espigados eucaliptos, sino que crece en red, en-redado y lleno de brazos invisibles y curvas impenetrables. Ese es justamente, el bosque que tiene la presión de los cultivos de papa, las vacas y los humanos, que lo arrinconamos como si fueran tierra inútil. Como tierra llena de nada. Y, entonces, me pregunté por la existencia de uno que otro animal mediano y libre, que viviera como antaño, salvaje en su propia tierra.

***

El próximo enero, cumpliremos un año en El Bote. En lo que llevamos, si algo hemos entendido bien, es que la única manera de no morir de soledad, es hacer comunidad. Entre nuestros conocidos, dos personas se han convertido en verdaderos amigos. Sus nombres son Gustavo y Nancy, los últimos hijos del señor Daniel, quien cumplió 83 años hace varios domingos. Daniel, Gustavo y Nancy son nacidos en estas montañas y también lo fueron sus madres y abuelas. Hasta hace unos cuarenta años, su familia era una de las pocas que habitaban aquí. Lo demás era tierra libre, potreros, cultivos y árboles. Ahora su casa y la mía están a pocos metros de distancia. Si un día miro por la ventana del lavadero, puedo ver a Gustavo subir a sacar las gallinas del corral para que vayan a dormir al pino, donde se encaraman hasta las ramas más altas.

Cuando Gustavo y Nancy eran pequeños, el camino que pasaba frente a nuestras casas, era apenas del ancho suficiente para que cruzara un burro con las cantinas de leche. A lado y lado del senderito se levantaban árboles, musgo, paredes de tierra enlodada (el agua hacia zanjas que podrían convertirse en cavernas profundas), nidos de pájaros y ramas enredadas que se contaban secretos y hacían cuevas para ocultarse. Por esos caminos, los niños del campo, se iban caminando hasta la escuela y cogían atajos para ahorrar camino y llegar pronto a compartir la lonchera. A mí me gustaba hacerme con una niña que llevaba arepuelas, recuerda Nancy. Porque comer solo naranja y banano, que era lo que mami nos mandaba, nos aburría. Además, la naranja y el banano no calientan, y en esos tiempos, el frío de estas lomas era mucho peor. Ahora no llueve, dijo Don Daniel un día que nos reunimos en su cocina a tomar chocolate. Antes caía tanto granizo que se formaban bloques de hielo y en los nacederos, se hacían películas de agua congelada. Ahora el agua es escasa y los veranos se alargan silenciosamente. A pesar del frío helado, los niños del campo iban a la escuela o subían hasta el páramo a jugar con los frailejones y recoger el cultivo de papa que ya empezaba a invadir ese territorio sagrado.

A pesar del frío, Nancy y Gustavo recuerdan un pasado cálido y más feliz. Sin que podamos definir bien esa palabra o el bienestar que la hace posible. Y sí, era difícil, sí era duro. Pero no era solo eso. Había algo especial en ese vivir entre el monte, en subirse en los árboles, encontrarse conejos salvajes mientras jugaban o caminar con el peligro de quedarse enterrados entre el lodo. A tener que llegar a los sitios a pie o en burro y tardarse siglos en hacer cualquier cosa que quedara lejos. Y por lo mismo, hacer menos.

Había algo especial.

¿Qué es eso que ahora añoramos como si ese mundo jamás hubiera existido, como si fuera solo un buen sueño al que queremos volver y no sabemos cómo? No sabemos porque ya hemos despertado y es tarde para ir al trabajo, abrir el correo, responder el celular, escribir documentos, el trancón del camino, la vida sin pausa.

Había algo especial.

La imagen de ir a pie o en burro, me hace pensar en aquello que podemos hacer a nuestra velocidad real, en nuestro mundo tangible. Ese que podemos oler, probar, tocar, habitar y no experimentar a través de ninguna pantalla. El mundo de las necesidades mínimas que realmente necesitamos suplir para vivir, en donde nuestros primitivos cerebros se desarrollaron como especie humana que necesita de los otros organismos que existen para sobrevivir. Hoy. Aquí.

¿Dónde están esos lugares donde ese mundo añorado aun es posible? ¿Dónde están físicamente y en nuestro interior, esos lugares, donde no solo somos naturaleza domesticada y cuerpos domesticados y aún podemos ser salvajes sin ser juzgados, incluso por nosotros mismos?

***

Las montañas son un recuerdo de la antigüedad del mundo. Las placas tectónicas chocaron hace millones de años y formaron los tepuyes. Las cordilleras más jóvenes y sin embargo, ancianas en su existencia en este mapa, tienen edades que darían cuenta del paso de generaciones de animales y plantas. De su muerte y nacimiento cíclico.

Esta montaña donde vivo y las que tengo frente a mí, son solo la superficie que puedo ver de erupciones y conexiones profundas de la geología interna de nuestro planeta. Pienso y las observo con respeto. Las comparo con las extremidades del cuerpo humano cubiertas de piel, esa piel que es apenas el resultado visible del tejido que forman los músculos, los huesos, las venas, los nervios y tantos componentes como puntos entre puntos suspensivos.

Las metáforas que comparan las ondulaciones del cuerpo humano con la superficie terrestre son acertadas y abismales a la vez.

Cuando la neblina oculta las montañas, desparece totalmente su presencia y cualquiera podría perderse si tomara camino. Otras veces, cuando la neblina baja, se pueden hacer recorridos, por ejemplo, desde el poste de la luz (mi lucecita perdida) bajando hacia falda y terminando en los pies del monte. Antes los pies darían a los ríos o a los árboles frondosos con climas más amables para los animales y las plantas. Ahora quedan árboles sueltos, como perdidos entre cultivos, potreros y casas. Si le preguntas a un forastero, jamás creería que esas tierras alguna vez estuvieron libres de guadañas y vacas.

Otras veces, las montañas son simplemente paisaje. Su existencia es imponente e invisible a la vez. Como la idea de dios, si pensamos en dios como la red que todo lo conecta. La vida y la muerte. El universo infinito y su complejidad microscópica.

Añoro la vida en las montañas que Nancy y Gustavo retratan en su infancia. Quisiera que los campos conservaran los bosques nativos y que fuera posible jugar en estas tierras y encontrarse ocasionalmente una familia de venados. Que los prados no estuvieran divididos por millones de metros de alambre de púas que marcan la propiedad privada de los territorios. Que los caminos tuvieran del ancho de un burro y que las casas fueran escasas y llenas de bosque. Quisiera ese mundo salvaje, pero he llegado a vivir a un campo domesticado, fragmentado y podado. Y en ese reconocimiento, he entendido que yo también estoy domesticada, fragmentada y podada. Y sin embargo. No toda la vida está perdida, en estas montañas aún florecen árboles que dan frutos que se pudren en el suelo, los pájaros cantan más fuerte que las motos y un domingo cualquiera me descubro bañándome desnuda y sin vergüenza en un río helado y limpio, sintiendo el cuerpo que soy como nunca antes lo había hecho.

Y sin embargo. La domesticación de la tierra y de los cuerpos, es tan dolorosa como conveniente. Solo gracias a esas características hemos podido llegar aquí. Si no fuera porque un día un tractor acabó con los antiguos bosques, no tendríamos la carretera que hoy sube hasta nuestra casa, y tampoco el internet o las comodidades y facilidades que ahora se me presentan. Si no fuera porque los hijos de los hijos de las generaciones antiguas de estas montañas, construyeron casas para arrendar a gente de ciudad, jamás habría encontrado si quiera posibilidades de vida aquí. Si no fuera por la cantidad de horas trabajadas e interiorizadas con la naturalidad de una funcionaria, no tendría el salario que sostiene nuestra economía y nos permite pagar este arriendo sin falta a pesar de la crisis de la pandemia. ¿Cuál es entonces el punto intermedio? Ese en donde uso las facilidades de hoy, pero no olvido el mundo que habito y lo destruyo con mi olvido?

El punto empieza por volver a lo básico, a las necesidades de nuestro cerebro primitivo, a escuchar nuestro cuerpo y nuestro ecosistema para salir de la domesticación y permitir que renazca la vida salvajemente.

Porque si se le permite, la vida nace. Se abre camino y restaura todo.

Las aves plantan semillas de árboles frondosos que no se mueren en cada poda (a pesar de que el pasto recién cortado resulte más ordenado y disciplinado), los nacimientos de agua se sanan, si les permitimos fluir sin secarlos y contaminarlos. Nosotros mismos, perdemos el miedo a imaginarnos teniendo menos, trabajando menos y habitando un entorno local que se me antoja más lento y lleno de riqueza espiritual.

Aún queda en esas montañas y en estos cuerpos humanos, bosque nativo y salvaje, en donde la muerte no es el final, sino la trascendencia en un nuevo círculo de materia viva.

Adriana, gracias que hermoso escrito, senti nostalgia pero también esperanza, pues no todo esta perdido.

Qué yo nací en el campo me recordó mi infancia que bueno que todas las personas hablamos del campo como tú lo haces no habría tanta diferencia con nuestra naturaleza que tras día la estamos destruyendo

Gracias Adriana y felicidad

Gracias por ese comentario Tita. No se imagina todo lo que me ha enseñado.

Gracias Adri! Que lindo el texto. Las preguntas que te haces resuenan en mi…Gracias!